La maison du diable, de Robert Wise (1963)

Retour à la maison

Faire le choix de voir un film comme La Maison du diable tient à ce que l’on pourrait appeler « l’audace cinéphile d’un détour ». Entre deux grands auteurs, à tout hasard – vendu pour la lettre b - Bresson et Bergman, le cinéphile se plaît à musarder, ici et là, dans des coins peu éclairés de l’histoire du cinéma. Le nom de Robert Wise reste accroché aux branches, sauvé en grande partie par l’énorme succès de West Side Story. Le détour, souvent flairé, vaut généralement le coup. Pourtant, l’homme n’a pas semé que des perles ; que l’on se souvienne, pour s’en tenir qu’à elle, de la suite balourde de La Féline : La malédiction des hommes-chats (1943). La médiocrité de ce premier film va lui permettre au moins une chose, 20 ans plus tard, de se rappeler la leçon de son premier producteur, Val Lewton : « En montrer le moins possible et laisser l'ambiguïté s'installer ». La force du fantastique tient dans l’ambiguïté fondamentale du genre, écartelé, selon la célèbre hésitation todorovienne, entre le surnaturel et l’explication rationnelle. Robert Wise reprend donc à bon compte la formule bien ficelée des studios RKO qui avait fait auparavant le succès de la trilogie fantastique de Jacques Tourneur.

Rien ne nous prouve en définitive que la maison de Hugh Crain soit hantée. Tout au plus, la maison est secouée par quelques phénomènes telluriques inexplicables. Des portes capricieuses s’ouvrent et se referment toutes seules, un courant d’air improbable loge devant la chambre des enfants, des murmures et des bruits peuplent les étages supérieurs. En plus d’avoir un passé et des souvenirs, la maison bouge, parle et respire (voir cette formidable scène où les invités observent, terrifiés, la porte qui se gonfle et se rétracte comme un poumon monstrueux). Pour l’instant tout va bien, le récit s’en tient à la logique du genre (le roman gothique) puisque la maison hantée, vivante donc, prend les traits démesurés d’un personnage de plus (personnage principal même, présenté comme tel par la voix off inaugurale). La troupe bariolée est au rendez-vous avec Luke (Russ Tamblyn), l’incrédule, Eléanor (Julie Harris), la vieille fille hystérique, Théo (Claire Bloom), la vamp hermétique et enfin l’animateur, le professeur Markway (Richard Johnson). Le tout est parfaitement ordonné puisque le groupe se constitue de deux couples, singulièrement symétriques (deux hommes, deux femmes, deux blonds, deux bruns).

La quadrature d’un tel jeu de rôles (de couples qui se font et se défont1) sous-entend une règle impitoyable : l’intrusion en fin de course d’une autre femme dans l’espace fermé du groupe entraîne l’exclusion irrévocable d’une autre : Eléanor est sommée de rentrer chez elle. Autre motif géométrique qui gouverne le récit : le cercle. L’histoire de la maison renvoie à une circularité cruelle, métaphorisée par l’image d’une roue, tournant dans le vide au bord d’un arbre, qui ouvre et ferme le récit (voir les images ci-dessous).

La force de La maison du diable tient en deux points. Le premier revient de droit à la mise en scène, virtuose et féconde. Cadrages obliques, perspective déformée, plongées vertigineuses ou l’usage créatif du grand angle qui fait de tous ces objets (statuettes, miroirs ou meubles) qui encombrent le champ des présences oppressantes. L’immense château de Hugh Crain va, par son réseau labyrinthique de couloirs et de portes, ouvrir la brèche. L’autre point, c’est cette faille, craquelure infime et perméable, nichée dans l’esprit fragile d’Eléanor. La maison aurait dû être pour la jeune femme une porte à n’ouvrir sous aucun prétexte. Trop tard, la folie – le mot est enfin lâché – est déjà consommée.

La maison du diable est donc un film qui va accompagner son héroïne jusqu’au bout de sa folie. Ca commence timidement, lors du trajet en voiture en direction du château2, par un soliloque intérieur qui se répètera confusément à plusieurs reprises. Puis, à l’intérieur de la maison, une première rencontre avec un miroir (elle s’affole devant son propre reflet) nous amène à penser sérieusement que le danger est d’avantage dans l’esprit d’Eléanor que dans la demeure (voir l’image ci-dessous). La nuit devient alors propice à l’agitation de l’inconscient. Habillée d’une légère chemise de nuit, les cheveux détachés, Eléanor retombe en adolescence, s’offrant à la maison en corps désirant. L’escalier en fer forgé, brinqueballant et spiralique, signifie symboliquement un passage limite. En gravir le chemin c’est se risquer au gouffre irréversible de la folie (à son sommet, une femme s’y est déjà pendue).

Marche par marche, Eléanor enjambe à corps perdu la démence. Robert Wise va filmer avec génie cette séquence finale. Eléanor cavale dans la perspective curviligne d’un couloir, déformé dans l’angle d’un miroir qui lui renvoie à nouveau l’image terrible de sa folie (voir les images ci-dessous). Au franchissement de ce seuil, la caméra, soudainement bancale, tangue et se renverse, cadrant obliquement la jeune femme, bloquée contre la porte. Puis, Eléanor se retourne, s’offrant comme un Christ, les bras tendus, au son off d’un fouet. La porte enfin ouverte, un courant d’air violent l’emporte. Elle tournoie, puis, s’immobilise. Une plongée zénithale suggère brutalement la petitesse de l’héroïne avant d’en rompre, par le montage via alternativement des gros plans sur ses pieds et son visage, l’intégrité organique. Enfin, la chute d’un miroir vient définitivement éclater, dans un bruit de fracas hors champ, l’image physique du personnage, son « moi spéculaire » en morceaux. Diane Arnaud m’a rappelé, dans son article, la métaphore qui lie la tempête et la houle au vacillement du sujet. « Les inclinaisons diagonales de la prise de vues apparentent ainsi la maison hantée, dont les murs sont courbés par le grand-angle, à un navire chaviré par la tempête, peut-être celle qui agite son esprit. Le corps d’Eleanor se déchaîne, se débat et s’affole contre les agressions sadiques du lieu jusqu’à perdre pied. Pas étrange qu’elle se retrouve en figure de proue offrant son buste, les bras écartelés, à la concrétisation imaginaire du son off d’un fouet »3.

Pris dans un tourbillon, Eléanor tournoie sur elle-même, en plein délire euphorique, autour de la statue paternelle de Hugh Crain. Qu’on ne s’y trompe pas, et beaucoup l’ont remarqué avant moi, le trauma de la mère défunte, maintes fois répétés par l’héroïne, n’est là que pour signifier, un autre, plus profond : l’absence du père, complètement ignoré du récit. Dans sa folie, Eléanor se laisse séduire par la figure tentaculaire de Hugh Crain, un père monstrueux (« toutes ces portes me fait penser au château de Barbe Bleu », avoue Eléanor) qui a construit sa maison autour de sa puissance procréatrice (voir les statues de chérubins qui inondent la décoration). La phrase écrite à la craie sur une tapisserie, « help Eleanor come home », invite avec force l’héroïne à un voyage régressif, à un retour vers le giron familial, le home sécurisant. ■

1 Le professeur convoité retrouve à temps sa femme, annulant l’improbable union avec Eléanor. Théo et Luke forment quant à eux un singulier couple, leurs sarcasmes mutuels dissimulant un jeu de séduction évident.

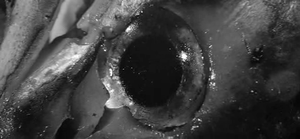

2 Jérôme Peyrel propose dans son article (sur le site DevilDead) un rapprochement avec Psychose : la fuite en voiture de Marion Crane, l’ombre de la maison familiale et puis ce gros plan sur un poisson mort qui évoquerait l’œil méduséen de la douche. Pourquoi pas.

3 Les vierges folles des années 60, Diane Arnaud, Positif n°581-582.